বিগ ব্যাং তত্ত্ব কি? বিগ ব্যাং কাকে বলে?

বিগ ব্যাং তত্ত্ব কি?

বিগ ব্যাং তত্ত্ব কী?

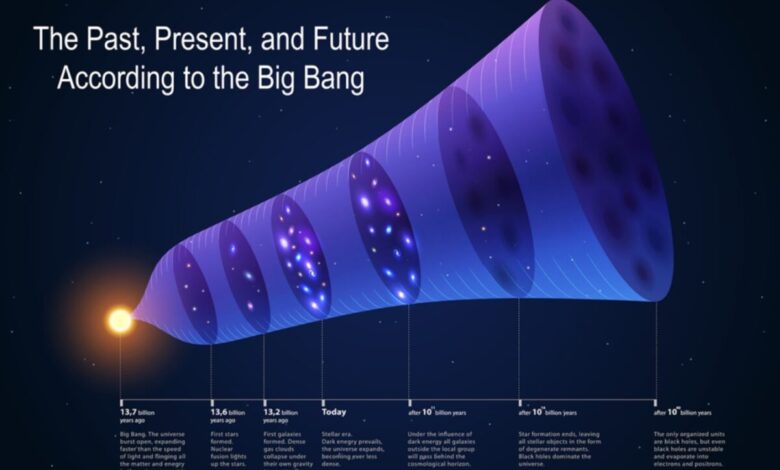

পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় প্রশ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রশ্ন ‘কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই মহাবিশ্ব’? অগণিত গ্যালাক্সি, ব্লাকহোল, নক্ষত্র, গ্রহ এ-সব কিছু আমাদের এতোটাই বিমোহিত করে তোলে যে আমরা নিজেদের অজান্তে হলেও নিজেদের প্রশ্ন করি, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল মহাবিশ্ব? মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে একটি তত্ত্ব হচ্ছে ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্ব। বিগ ব্যাং তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং থিওরি হলো মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে আজ থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্বের বর্তমান ও অতীত সকল স্থান-কাল-শক্তি-পদার্থ-পদার্থের নিয়ম সবকিছুই একই সময়ে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে সমস্থ পদার্থ অসীম ঘনত্ব এবং তীব্র তাপ সহ একটি বিন্দুর মধ্যে সংকুচিত ছিলো যাকে সিঙ্গুলারিটি বলা হয়। পরবর্তিতে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রসারিত হতে শুরু করে। এবং এভাবেই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে। বর্তমান পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী সময়ের নিখুঁত শুরুর পর্যায় হলো প্ল্যাংক যুগ। প্ল্যাঙ্ক যুগ বলতে বিগ ব্যাং এর পর 0 থেকে 10-43 সেকেন্ড সময়কে বুঝানো হয়। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ১০−৪৩ সেকেন্ড পর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর কার্যকারিতা লাভ করে। মহাবিশ্বের ইতিহাসের ন্যূনতম বোধগম্য অংশও এটি। এই মুহুর্তে কী ঘটছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য কোনও তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুযায়ী এই সময়ের আগে একটি মহাকর্ষীয় এককতা প্রস্তাব করে (যদিও এটি কোয়ান্টাম প্রভাবের কারণে ভেঙে যেতে পারে), এবং এটি অনুমান করা হয় যে চারটি মৌলিক শক্তি (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম, দুর্বল পারমাণবিক বল, শক্তিশালী পারমাণবিক বল এবং মাধ্যাকর্ষণ) সব একই শক্তি, এবং সম্ভবত একটি মৌলিক শক্তিতে একীভূত।[1] Big Bang Timeline- The Big Bang and the Big Crunch – The Physics of the Universe গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক, 10-43 সেকেন্ড থেকে 10-36 সেকেন্ডে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অন্যান্য মৌলিক শক্তি (যা একীভূত ছিলো) থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং প্রথম দিকের প্রাথমিক কণা (এবং প্রতিকণা) তৈরি হতে শুরু করে।[2] Big Bang Timeline- The Big Bang and the Big Crunch – The Physics of the Universe প্ল্যাংকের সময়ের প্রায় ১০−৩৫ সেকেন্ড পর থেকে মূলত মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, যদি আমরা মহাবিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে আমরা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং এন্টি ইলেকট্রন (পজিট্রন) এর সমুদ্র দেখতে পাবো যা ১০ বিলিয়ন ডিগ্রি (K) উত্তপ্ত। তারপর ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব শীতল হয়, নিউট্রনগুলো প্রোটন এবং ইলেকট্রনগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে ডিউটেরিয়াম তৈরি করে।[3]The Big Bang | Science Mission Directorate (nasa.gov)10-36 সেকেন্ড থেকে 10-32 সেকেন্ড এর সময়কে মুদ্রাস্ফীতি যুগ বলা হয়। কারণ এই সময়ে শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তির পৃথকীকরণের ফলে, মহাবিশ্ব একটি অত্যন্ত দ্রুত সূচকীয় প্রসারণের মধ্য দিয়ে যায়, যা মহাজাগতিক স্ফীতি নামে পরিচিত।[4]The Big Bang | Science Mission Directorate (nasa.gov) এভাবে বিভিন্ন পর্যায়কাল অতিক্রম করেই আমরা বর্তমান মহাবিশ্ব পেয়েছি। মহাবিশ্বের সস্প্রসারণ নীতি অনুযায়ী এটি অসীম নয়। বরং, এটি স্থানিক এবং অস্থায়ীভাবে সীমীত।[5] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:103 ১৯২৭ সালে বিখ্যাত পদার্থবিদ ও খ্রিস্টান ধর্ম যাজক জর্জ লেমেটার প্রস্তাব করে যে, মহাবিশ্বের সম্প্রাসারণ একটি আদি অবস্থা থেকে শুরু হয়েছিল। সেই আদি অবস্থা ছিলো একটি আদি পরমাণু বা Primeval atom. লেমেটার বলেন, যেহেতু নক্ষত্রগুলো একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই অতীতের দিকে ফিরে গেলে দেখা যাবে একপর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ একত্রে ঘনীভূত অবস্থায় বিরাজমান ছিল। সুতরাং, মহাবিশ্ব সবসময় অস্তিত্বশীল ছিলো না। বরং একটা নির্দিষ্ট সময়ে অস্তিত্বে এসেছে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। লেমেটারের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানমহলে তখন খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বিজ্ঞানীরা দাবী করেন যে, লেমেটার ধর্মীয় কারণের এমন ব্যখ্যা প্রধান করেছে। কেননা, লেমেটারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মহাবিশ্ব অস্তিত্বের জন্য একটা শুরু আছে। এবং অস্তিত্বে আসার জন্য যা যা কিছুর শুরু থাকে তা তা অস্তিত্বে আসার জন্য অবশ্যই একটা কারণ থাকাটা অনিবার্য। যা-কিনা সৃষ্টিকর্তার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। কারণ সিঙ্গুলারিটির আগে যেহেতু স্থান-কাল-পদার্থ-এনার্জি কিছুই ছিলোনা তাই যে Cause বা কারণ মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছে তা হবে বস্তুজগতের বাহিরের অতিপ্রাকৃতিক কোনো বুদ্ধিমান সত্তা। মহাবিস্ফোরণের পরেই স্থান-কাল-পদার্থ-সূত্রের উদ্ভভ হয়েছে। [6]Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:128-149 সে-কারণে নাস্তিক পদার্থবিদগণ প্রবলভাবে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং বিকল্প হিসেবে Steady State Theory (অটল মহাবিশ্ব মডেল) দাঁড় করিয়েছিলো। তাদের প্রস্তাবিত বক্তব্য অনুযায়ী মহাবিশ্বের কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। প্রায়ই সকল বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের একমত ছিল। পরবর্তীতে হাবল টেলিস্কোফে পাওয়া মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, ইত্যাদি আবিষ্কার হলে কসমোলজির ধারণায় প্যারাডাইম শিফট নিয়ে আসে। তা হলো এই মহাবিশ্বের সূচনা রয়েছে। বিজ্ঞানী আইন্সটাইনও মহাবিশ্ব প্রসারণের ব্যাপারটি প্রথমে মানতে চাননি। কিন্তু প্রসারণের পক্ষে পর্যবেক্ষণ প্রমাণ পাওয়ার পর তিন বলেছিলেন এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত।[7]ডা.রাফান আহমেদ; হোমো স্যাপিয়েন্স; পৃঃ ২৫ ফ্রেড হয়েল বিবিসি রেডিওর এক অনুষ্ঠানে তাচ্ছিল্য করে এই তত্ত্বের নাম দিয়েছিলো ‘বিগ ব্যাং’। কারণ, সৃষ্টির শুরুতে এমন কোনো বিন্দু থাকলে মহাবিশ্বের শুরু কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার নির্ধারণের ভার ধর্ম আর স্রষ্টার হাতে চলে যাবে।[8]স্টিফেন হকিং, মাই ব্রিফ হিস্ট্রিঃ আত্মস্মৃতি (বঙ্গানুবাদ, ঢাকাঃ প্রথম … Continue reading পরবর্তীতে বিজ্ঞানী এডুইল হাবল সর্ব প্রথম লেমেটারের দাবির পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ নিয়ে আসে। তিনি ‘রেড লাইট শিফট’ ও ‘ডপলার ইফেক্ট’ এর মাধ্যমে আবিষ্কার করেন যে, দূরবর্তী ছায়াপথ সমূহের বেগ সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এরা পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ,মহাবিশ্ব ক্রমশই সম্প্রাসারণ হচ্ছে। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী সমগ্র মহাবিশ্ব একটি সুপ্রাচীন তত্ত্ব বা আদি পরমাণু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং ক্রমাগত সম্প্রসারণ হচ্ছে।

CMBR: Cosmic microwave background radiation

১৯৬৫ সালে দুই বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) ও রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) একটি অদ্ভুত রেডিও সিগন্যাল শনাক্ত করেন। তারা দেখতে পান, যে দিকেই রেডিও অ্যান্টেনা ঘোরানো হোক না কেন, সব দিক থেকে একই মাত্রার দুর্বল মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ আসছে (CMB/CMBR )। প্রথমে তারা ভাবলেন, এটি হয়তো অ্যান্টেনার গোলযোগ বা কোনো পার্থিব উৎসের কারণে হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ গবেষণার পর তারা বুঝতে পারেন যে এটি মহাবিশ্বের আদিম বিকিরণ, যা বিগ ব্যাংয়ের সময় থেকে এসেছে! এই বিকিরণটি আজও মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জে বিদ্যমান এবং এটি মহাবিশ্বের চারদিকে সমানভাবে বিস্তৃত। এর গড় তাপমাত্রা এখন ২.৭৩ কেলভিন (-২৭০.৪২°C), যা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কারণে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এটি সেই সময়ের অবশিষ্ট তাপমাত্রার নিদর্শন, যখন মহাবিশ্ব প্রাথমিকভাবে প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিল এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। এই বিকিরণ প্রমাণ করে যে মহাবিশ্ব একসময় খুব ঘন ও উত্তপ্ত ছিল, যা বিগ ব্যাংয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে যায়।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুসারে, প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্ব ছিল একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত, ঘন ও প্লাজমা অবস্থায়। সেই সময় মহাবিশ্ব এতটাই গরম ছিল যে ইলেকট্রন ও প্রোটন একত্রিত হয়ে পরমাণু তৈরি করতে পারেনি।

- মহাবিশ্ব ছিল আয়নিত প্লাজমা (ionized plasma), যেখানে ফোটন (আলোর কণা) ইলেকট্রন ও প্রোটনের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত।

- ফলে, সেই সময় মহাবিশ্ব অস্বচ্ছ (opaque) বা অস্বচ্ছ ছিল, কারণ ফোটনগুলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে যেতে পারত না।

যখন মহাবিশ্বের বয়স ছিল প্রায় ৩৮০,০০০ বছর, তখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০ কেলভিন হয়ে গিয়েছিল। এতে প্রোটন ও ইলেকট্রন একত্রিত হয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু গঠন করে। এই পর্যায়কে “রিকম্বিনেশন (Recombination)” বলা হয়। যেহেতু পরমাণু ফোটনের সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া করে না, তাই এই সময় ফোটনগুলো প্রথমবারের মতো মুক্তভাবে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই ফোটনগুলোর ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে “ডিকাপলিং (Decoupling)” বলা হয়। এই সময়ের মুক্ত হয়ে যাওয়া ফোটনগুলোরই বর্তমান রূপ মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ (CMB), যা আজও আমরা মহাবিশ্বে দেখতে পাই। এই সময়ের মুক্ত হয়ে যাওয়া ফোটনগুলোরই বর্তমান রূপ মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ (CMB), যা আজও আমরা মহাবিশ্বে দেখতে পাই।

CMB কেন গুরুত্বপূর্ণ?

CMB সরাসরি বিগ ব্যাংয়ের প্রমাণ। এটি হল সেই আলো যা প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর ধরে আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, যা প্রমাণ করে যে মহাবিশ্ব একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘন ছিল।

- যদি বিগ ব্যাং না ঘটত, তবে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড বিকিরণটি দেখতে পেতাম না।

- মহাবিশ্ব যদি চিরকাল অপরিবর্তনশীল থাকত বা মহাবিশ্ব যদি চিরস্থায়ী (Steady State Theory) হতো, তাহলে CMB থাকা সম্ভব ছিল না।

কেন চিরস্থায়ী মহাবিশ্বে CMB থাকা সম্ভব ছিল না।

চিরস্থায়ী মহাবিশ্ব তত্ত্ব (Steady State Theory) অনুসারে, মহাবিশ্ব চিরকাল একই রকম ছিল এবং থাকবে। এই মডেল অনুযায়ী:

- মহাবিশ্বের কোনো নির্দিষ্ট শুরু নেই, বরং এটি চিরন্তন এবং একই রকম ঘনত্ব বজায় রেখে প্রসারিত হচ্ছে।

- মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হলেও নতুন পদার্থ ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছে, যাতে গ্যালাক্সির গড় ঘনত্ব পরিবর্তন না হয়।

- ফলে, মহাবিশ্ব সব সময় একই রকম দেখতে থাকবে এবং এর কোনো আদিম অবস্থা ছিল না।

CMB এর অস্তিত্ব এই তত্ত্বকে বাতিল করে দেয় কারণ চিরস্থায়ী মহাবিশ্ব তত্ত্বের পূর্বাভাস অনুসারে, যদি মহাবিশ্ব চিরকাল একই রকম থাকত, তাহলে:

- মহাবিশ্ব কখনো এত গরম ও ঘন ছিল না, যাতে সেই সময়ের বিকিরণ এখন পর্যন্ত টিকে থাকবে।

- প্রাথমিক মহাবিশ্বে কোনো একরূপ গরম অবস্থা থাকত না, যেখানে ফোটন ও পদার্থ একত্রে ছিল এবং পরে সেই ফোটনগুলো পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত।

- যদি মহাবিশ্ব চিরকাল একই রকম থাকত, তাহলে চারদিকে থেকে আসা বিকিরণের একই তাপমাত্রা থাকা সম্ভব হতো না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, মহাবিশ্বের যেকোনো দিকে তাকালেই CMB এর তাপমাত্রা প্রায় ২.৭৩ কেলভিন।[9] Cosmic microwave background – Wikipedia

তাপমাত্রার এমন একরূপতা (isotropy) তৈরি হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়কাল, যখন মহাবিশ্ব গরম ও ঘন ছিল এবং সেই সময় ফোটনগুলো একে অপরের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষ করেছিল। কিন্তু Steady State Theory তে এমন কোনো “গরম” বা “প্রাথমিক অবস্থা” ছিল না, যেখানে বিকিরণ সারা মহাবিশ্বে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারত। ফলে, আমরা যদি সত্যিই চিরস্থায়ী মহাবিশ্বে বাস করতাম, তাহলে CMB-এর মতো সমানভাবে বিতরণ করা বিকিরণ থাকত না কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে CMB এর তাপমাত্রা প্রায় সব জায়গায় একরকম, যা প্রমাণ করে যে একসময় মহাবিশ্ব গরম ও ঘন ছিল এবং পরে এটি সম্প্রসারিত হয়েছে।

কিন্তু CMB আবিষ্কার দেখায় যে, একসময় মহাবিশ্ব অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘন ছিল, এবং সেই সময়ের বিকিরণ এখন পর্যন্ত টিকে আছে।

- যদি মহাবিশ্বের কোনো সূচনা না থাকত, তাহলে আমরা সারা মহাবিশ্বে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকা একটি নির্দিষ্ট বিকিরণ (CMB) দেখতে পেতাম না।

- চিরস্থায়ী মহাবিশ্ব তত্ত্বে এই ধরনের বিকিরণের কোনো ব্যাখ্যা নেই, কারণ এটি ধরে নেয় যে মহাবিশ্ব কখনোই এত গরম ছিল না।

CMB বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সূচনা ছিল এবং সেটি ছিল বিগ ব্যাং।

হাবল প্রসারণ (Hubble’s Expansion) এবং মহাবিশ্বের সূচনা

হাবলের আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ

১৯২৯ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল (Edwin Hubble) মহাবিশ্বের প্রসারণের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার করেন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এই সরে যাওয়ার হার গ্যালাক্সির দূরত্বের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক। এই আবিষ্কারটি মূলত “রেডশিফট (Redshift)” নামে পরিচিত এক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাকে ভিত্তি করে গঠিত।

রেডশিফট এবং ডপলার এফেক্ট

হাবল তার গবেষণায় দেখেন যে, দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলো লাল দিকে (red end of the spectrum) সরছে। এর অর্থ, গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞানীরা ডপলার এফেক্ট (Doppler Effect) ব্যবহার করেন।

ডপলার এফেক্ট কী?

উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যকার আপেক্ষিক গতির কারণে কোন তরঙ্গ-সংকেতের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ডপলার ক্রিয়া (Doppler Effect) বলা হয়। যখন কোনো তরঙ্গ উৎস আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘতর হয়। ফলে, শব্দের ক্ষেত্রে এটি কম কম্পাঙ্কের হয়ে পড়ে এবং আলো হলে এটি লাল বর্ণের দিকে সরে যায়।

- ট্রেন যখন আমাদের দিকে আসে, তখন এর হুইসেলের শব্দ উচ্চতর হয় (কম্পাঙ্ক বেশি)

- ট্রেন যখন দূরে চলে যায়, তখন হুইসেলের শব্দ নিচু শোনায় (কম্পাঙ্ক কম)

- আপনি ওয়াইফাই রাউটারের যত কাছে থাকবেন তত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গ্রহণ করতে পারবেন।

- অ্যাম্বুলেন্স রাস্তায় হর্ন বাজিয়ে আপনার যতই কাছে আসবে ততই কম্পাঙ্ক বেশি হবে।

অর্থাৎ, উৎস কাছে আসলে কম্পাঙ্ক বাড়ে। এবং উৎস দূরে গেলে কম্পাঙ্ক কমে। ডপলার ইফেক্ট অনুযায়ী উৎস যখন শ্রোতা থেকে দূরে সরে যাবে তা রক্তিম আলো অপসারণ করবে আর যখন শ্রোতার দিকে চলে আসবে তখন নীল আলো অপসারণ করবে। হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণ পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন, গ্যালাক্সিগুলো নীল আলো অপসারণ না করে লাল আলো অপসারণ করছে। যা রেড শিফট এর মাধ্যমেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

Red light Shift (রেড লাইট শিফট )

রেডশিফট (Redshift) হলো এমন একটি মহাকাশীয় ঘটনা, যেখানে কোনো আলোক উৎস (যেমন গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র) আমাদের থেকে দূরে সরে গেলে তার আলো দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (লাল রঙের দিকে) স্থানান্তরিত হয়। যখন কোনো বস্তু আমাদের থেকে দূরে সরে যায় তখন বস্তুর আলোকে রেড শিফট বলা হয়। সূর্যের বর্ণালিতে দৃশ্যমান আলোর পরিসীমা রয়েছে। সেখানে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানো মিটার। এবং নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪০০ ন্যানো মিটার। লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি কোনো বস্তু থেকে লাল আলো বিকিরিত হলে সেই বস্তুটি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ, কোনো গ্যলাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তা হলে তা-থেকে নিঃসৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হবে। যার ফলে গ্যালাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তাহলে তা থেকে নীল আলোর দেখা মিলবে। একে বলে ব্লু-শিফট।

অন্যদিকে, কোনো গ্যালাক্সি যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তা-থেকে নিঃসৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় হতে থাকবে। যার ফলে, গ্যালাক্সি যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তা থেকে লাল আলোর দেখা মিলবে। যাকে বলে রেড-শিফট।

হাবল আবিষ্কার করেন যে, যে গ্যালাক্সির দূরত্ব যত বেশি সে গ্যালাক্সি তত বেশি বেগে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার ফলে লাল আলো নিঃসৃত হয়। যদিও হাবলের আগেই জর্জ লেমেটার এই সূত্রের চক এঁকেছিলো।[10] Helge Kragh (1996), Cosmology and Controversy (Princeton University Press) Page;30

সুতরাং, বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী, মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। যখন কোনো গ্যালাক্সি দূরে সরে যায়, তখন এর নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘ হয় এবং এটি স্পেকট্রামের লাল অংশে সরে যায়। এর অর্থ, দূরের গ্যালাক্সিগুলোর আলো যতই দূরে যাবে, তত বেশি রেডশিফট হবে। এটি হাবল আইনের মূল ভিত্তি, যা প্রমাণ করে যে মহাবিশ্বের একটি শুরু ছিল এবং এটি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।

হাবল সূত্র (Hubble’s Law) এবং প্রসারণের প্রমাণ

হাবল তার পর্যবেক্ষণ থেকে একটি গাণিতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেন, যা হাবল সূত্র (Hubble’s Law) নামে পরিচিত:

v=H0×d

এখানে,

- v = গ্যালাক্সির দূরত্বজনিত সরে যাওয়ার গতি।

- H₀ = হাবল ধ্রুবক (Hubble Constant)।

- d = গ্যালাক্সির দূরত্ব।

এই সূত্র বলে যে, একটি গ্যালাক্সি যত দূরে অবস্থিত, এটি তত বেশি গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব এক ধরণের প্রসারণশীল কাঠামো মেনে চলছে।

যদি গ্যালাক্সিগুলো ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে, তাহলে অতীতে এগুলো একে অপরের খুব কাছাকাছি ছিল। আরও পেছনে গেলে, এক পর্যায়ে পুরো মহাবিশ্ব একটি অসীম ঘন ও উত্তপ্ত বিন্দুর মধ্যে সংকুচিত ছিল। এটি নির্দেশ করে যে, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সূচনা বিন্দু ছিল, যা বিগ ব্যাং (Big Bang) নামে পরিচিত।

- বর্তমান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

- যদি আমরা সময়কে বিপরীত দিকে চালাই, তাহলে মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকবে।

- এক সময় মহাবিশ্ব এত ছোট ও ঘন হবে যে, তা এক বিন্দুতে সংকুচিত হয়ে যাবে।

- এই অবস্থা থেকে একটি মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় থার্মোডাইনামিক্স সূত্র এবং মহাবিশ্বের সূচনা

থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Thermodynamics) মহাবিশ্বের শুরু থাকার পক্ষে একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। এই সূত্রটি বলে:

- এন্ট্রপি (Entropy) সর্বদা বৃদ্ধি পায় → অর্থাৎ, কোনো সিস্টেম সময়ের সাথে আরো বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো হয়ে যায়।

- সামগ্রিক শক্তি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য শক্তি কমে → একসময় এমন পরিস্থিতি আসবে যখন কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না।

এন্ট্রপি কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?

এন্ট্রপি বলতে বোঝানো হয় বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বা ব্যবহারযোগ্য শক্তি কমার হার।

- একটি বরফখণ্ড গলে পানিতে পরিণত হলে, এর অণুগুলো বেশি বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ে → এন্ট্রপি বৃদ্ধি পায়।

- একটি গরম কফির কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যায় → কারণ তাপ শক্তি এলোমেলোভাবে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বিশৃঙ্খলা বাড়ে।

এখন, মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও ঠিক একই নিয়ম প্রযোজ্য। সময়ের সাথে এটি আরও বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো হচ্ছে। তাই যদি মহাবিশ্ব চিরকাল ধরে বিদ্যমান থাকতো, তাহলে— এন্ট্রপি সর্বদা বাড়তো (কারণ এটি পরিবর্তনশীল নয়), মহাবিশ্বের সব শক্তি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়তো। তারকা, গ্যালাক্সি ও সৌরজগত থাকতো না, বরং সবকিছু “Heat Death”-এ পরিণত হতো। কিন্তু বাস্তবে আমরা এখনো শক্তি প্রবাহ দেখতে পাই তারকা, গ্যালাক্সি ও সৌরজগত দেখতে পাই। এর মানে, মহাবিশ্ব অনন্ত পুরাতন নয়, বরং এর একটি নির্দিষ্ট শুরু ছিল।

টানেলিং মডেল (PT) অনুযায়ী, মহাবিশ্বের শুরুতে ইনফ্লেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর হার্টল-হকিং মডেল (PH) অনুযায়ী, মহাবিশ্ব শূন্য শক্তির স্তর থেকে এসেছে, তাই ইনফ্লেশন স্বাভাবিকভাবে আসবে না। ভিলেনকিন বলেন, Hartle-Hawking মডেল ইনফ্লেশনের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, Hartle-Hawking মডেলে মহাবিশ্বের তরঙ্গ ফাংশন বলছে যে, সবচেয়ে সম্ভাব্য মহাবিশ্ব হবে একটি ছোট ও সংকুচিত মহাবিশ্ব, যা ইনফ্লেশন শুরু করার উপযুক্ত নয়।

কিন্তু Vilenkin-এর “Tunneling” মডেলে, ইনফ্লেশন স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়, কারণ এতে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য প্রাথমিক অবস্থা এমনভাবে নির্ধারিত হয় যাতে এটি ইনফ্লেশন উপযোগী থাকে।

এই গবেষণায় বলা হয়েছে যে আমাদের মহাবিশ্ব পুরো de Sitter স্পেস থেকে আসেনি, বরং এটি সেই পরিবেশ থেকে “নিউক্লিয়েট” হয়েছে বা সেই কাঠামো থেকে এটি গঠিত হয়েছে।। De Sitter স্পেসটাইম হল এমন একটি মডেল যেখানে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে পারে এবং আবার প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে আমাদের মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়নি, বরং এটি শুধুমাত্র সম্প্রসারণ ধাপে শুরু হয়েছে। এর মানে, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সূচনা ছিল এবং এটি চিরন্তনভাবে পেছনে যেতে পারে না।[11] Quantum cosmology and the initial state of the Universe | Phys. Rev. D

২০২২ সালে ভিলেনকিন “Quantum Cosmology and the Beginning of the Universe” শিরোনামে Quantum Gravity Society-জার্নালে প্রকাশ করেন। এখানে তিনি

চক্রাকার মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের সূচনা

অনেক মহাজাগতিক বিজ্ঞানীর মতে, আমাদের মহাবিশ্ব শুধু একবার সৃষ্টি হয়নি; এটি বারবার জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে যেতে পারে—একটি “বিগ ব্যাং” (Big Bang) নয়, বরং “বিগ বাউন্স” (Big Bounce)। তারা প্রকৃতি বোঝার জন্য একটি ধারণা প্রস্তাব করেন যে এটি প্রসারিত এবং সংকুচিত হয় অন্তহীন চক্রে। এই চক্র যদি সত্যিই চিরকাল চলতে থাকে, তবে মহাবিশ্বের কোনো শুরু বা শেষ থাকবে না—বরং এটি চিরকাল বিস্তার ও সংকোচনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে। এই ধারণাটি আকর্ষণীয়, কারণ এটি “সিঙ্গুলারিটি” নামক একটি সমস্যার সমাধান করতে পারে। সিঙ্গুলারিটি হলো সেই বিন্দু যেখানে সময় ও স্থান এতটাই সংকুচিত ছিল যে পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়মগুলো সেখানে কার্যকর ছিল না।

তবে নতুন এক গবেষণায় বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের (University at Buffalo) পদার্থবিদ উইল কিনি (Will Kinney) এবং নীনা স্টেইন (Nina Stein) দেখিয়েছেন যে এই চক্রাকার বা “বাউন্সিং” মহাবিশ্বের ধারণায় একটি মৌলিক সমস্যা রয়ে গেছে। তাদের গবেষণা বলছে, বিগ বাউন্স তত্ত্বের (Big Bounce Theory) সাম্প্রতিকতম সংস্করণটি এন্ট্রপি (Entropy) সমস্যার সমাধান করলেও, এটি একটি নতুন সমস্যা তৈরি করে—এই মডেলেও মহাবিশ্বের একটি সূচনা থাকতে হবে। [14] Do ‘bouncing universes’ have a beginning? – University at Buffalo

উইল কিনি বলেন,

চক্রাকার মহাবিশ্বের ধারণা এসেছে এই কারণে যে, এটি মহাবিশ্বকে অতীত পর্যন্ত অনন্তকাল ধরে টেনে নিতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিয়েছি যে, নতুন মডেলের একটি বড় সীমাবদ্ধতা রয়েছে—এটি কাজ করে না। কারণ, চক্র থাকলেও মহাবিশ্বের অবশ্যই একটি সূচনা থাকতে হবে।[15] Do ‘bouncing universes’ have a beginning? – University at Buffalo

চক্রাকার মহাবিশ্বের সমস্যা

একটি চক্রাকার মহাবিশ্ব যদি সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে প্রতিটি সংকোচন ও বিস্তারের ফলে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি (Entropy) বা বিশৃঙ্খলা ক্রমশ বাড়ার কথা। এন্ট্রপি বাড়ার মানে হচ্ছে, প্রতিটি নতুন চক্র আগের চক্রের চেয়ে আলাদা হবে। তাই, এটি সত্যিকারের চক্র বলা যাবে না, কারণ প্রতিটি পুনর্জন্ম পূর্ববর্তী অবস্থার থেকে ভিন্ন হবে।

১৯২০-এর দশক থেকেই বিজ্ঞানীরা জানেন যে, চক্রাকার মহাবিশ্বের একটি প্রধান সমস্যা এন্ট্রপি বৃদ্ধির হার। তবে, সাম্প্রতিক একটি মডেল এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল, যেখানে বলা হয়, প্রতিটি চক্রের সময় মহাবিশ্ব ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়, ফলে এন্ট্রপি হ্রাস পায় এবং মহাবিশ্ব আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

কিন্তু কিনি ও স্টেইনের গবেষণা বলছে,

দীর্ঘ কথা সংক্ষেপে বললে, আমরা দেখিয়েছি যে এন্ট্রপি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমরা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছি, যেখানে মহাবিশ্বের অবশ্যই একটি সূচনা থাকতে হবে। আমাদের গবেষণা প্রমাণ করে যে, যদি কোনো চক্রাকার মডেল এন্ট্রপি সমস্যার সমাধান করতে চায়, তবে সেটিকে অবশ্যই মহাবিশ্বের শুরুর বিষয়টি স্বীকার করতে হবে।[16] Do ‘bouncing universes’ have a beginning? – University at Buffalo

সিঙ্গুলারিটি কি ?

পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী সিঙ্গুলারিটি এমন একটি বিন্দু যার অসীম মান রয়েছে। যেহেতু প্রকৃতিতে কোনো কিছুই অসীম পরিমাণে ঘটতে পারেনা, বা অসীম বাস্ততে অস্তিত্বশীল নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এই সিঙ্গুলারিটিকে বাস্তব বলে মনে করেনা। [18] Singularity: Quantum Physics Lady; ENCYCLOPEDIA OF QUANTUM PHYSICS AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

স্টনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি এবং নিয় ইয়র্ক সিটির ফ্ল্যান্টিরন ইনস্টিটিউটের জ্যোতিপর্দার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপন পল এম সাটার এর মতে,

সিঙ্গুলারিটি দিয়ে ফিজিক্যাল কিছু প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং, যখন তারা গণিতে উপস্থিত হয়। তারা (সিঙ্গুলারিটি) আমাদের বলছে যে আমাদের পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে।….সহজ করে বললে, সিঙ্গুলারিটি হল এমন জায়গা যেখানে গণিত “দুর্ব্যবহার করে”, সাধারণত অসীম বড় মান তৈরি করে। পদার্থবিজ্ঞান জুড়ে গাণিতিক এককতার (সিঙ্গুলারিটির) উদাহরণ রয়েছে: সাধারণত, যে কোনো সময় একটি সমীকরণ 1/X ব্যবহার করে, X যখন শূন্যে যায়, সমীকরণের মান অসীম হয়ে যায়। [19]What is a singularity? By Paul Sutter;2021

টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটির একজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এর মতে,

সাধারণভাবে, সিঙ্গুলারিটি হল একটি ত্রুটিপূর্ণ ভৌত (ফিজিক্যাল) তত্ত্বের অ-ভৌতিক (নন-ফিজিক্যাল) গাণিতিক ফলাফল। [20]Does every black hole contain a singularity?

পদার্থ বিজ্ঞানে সিঙ্গুলারিটি বলতে বুঝায় যে জায়গায় পদার্থের নিয়ম কাজ করেনা, গণিত অনুসরণ করা যায়না তাকেই সিঙ্গুলারিটি বলা হয়। গণিতের ক্ষেত্রে আমরা যদি 1/X দিয়ে ভাগ করি এবং X এর মান যদি হয় ০, অর্থাৎ 1/0= অমীমাংসিত বা অসংজ্ঞায়িত। গাণিতিকভাবে এটাকে সিঙ্গুলারিটি হিসেবে ধরা যায়।

আমাদের মহাবিশ্বের দুইটা বিন্দু রয়েছে যাকে বিজ্ঞানীরা সিংগুলারিটি বলে থাকে।

১. ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র। ২. বিগ ব্যাং এর উৎস।

বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি

সুতরাং, বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি বলতে কখনোই ফিজিক্যাল রিয়েলিটি কে বোঝাই না কেননা এটা ভ্যারিফায়েবল নয় এবং প্রেডিক্টেবল কোনো কিছুও না। মর্ডান ফিজিক্সে সিঙ্গুলারিটি কেবল মাত্র একটি গানিতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সিঙ্গুলারিটি হলো একটা মেথমেটিক্যাল আইডিয়া। যদি আমাদের সম্প্রসারিত মহাবিশ্বকে একটি ফোলানো বেলুন হিসেবে কল্পনা করি এবং এর ক্রোনোলজি কে অতীতের দিকে ঘুরিয়ে দেই তাহলে দেখবো বেলুনের বাতাস ছেড়ে দিলে যেমন বেলুন ধীরে ধীরে চুপসে যেতে থাকে আমাদের মহাবিশ্বের সম্প্রসারিত রুপ তেমনই ভাবে সংকুচিত হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে সকল পদার্থ, স্থান-কাল একক অদ্বৈত বিন্দুতে উপস্থিত হবে এই থট কেই গানিতিক ভাবে এক্সপ্রেস করার সময় সিংগুলারিটি ( এককতা) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা জর্জ লেমেটার। কারণ তিনি সর্বপ্রথম বিগ ব্যাং তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলো।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নাকি তা শুধুই মানুষের কল্পনা?

বিগব্যাং তত্ত্ব নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম একটা কিওয়ার্ড লিখে প্রতিদিন অনেক মানুষ গুগুলো সার্চ করে। আর তা হলো, ‘বিগ ব্যাং তত্ত্ব কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নাকি তা শুধুই মানুষের কল্পনা?’ বৈজ্ঞানিকভাবে যে কোনো থিওরি বৈজ্ঞানি পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমেই আসে এবং তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষত্রে বিগ ব্যাং থিওরিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়ছে এবং তা মানুষের কল্পনা নয়।

References